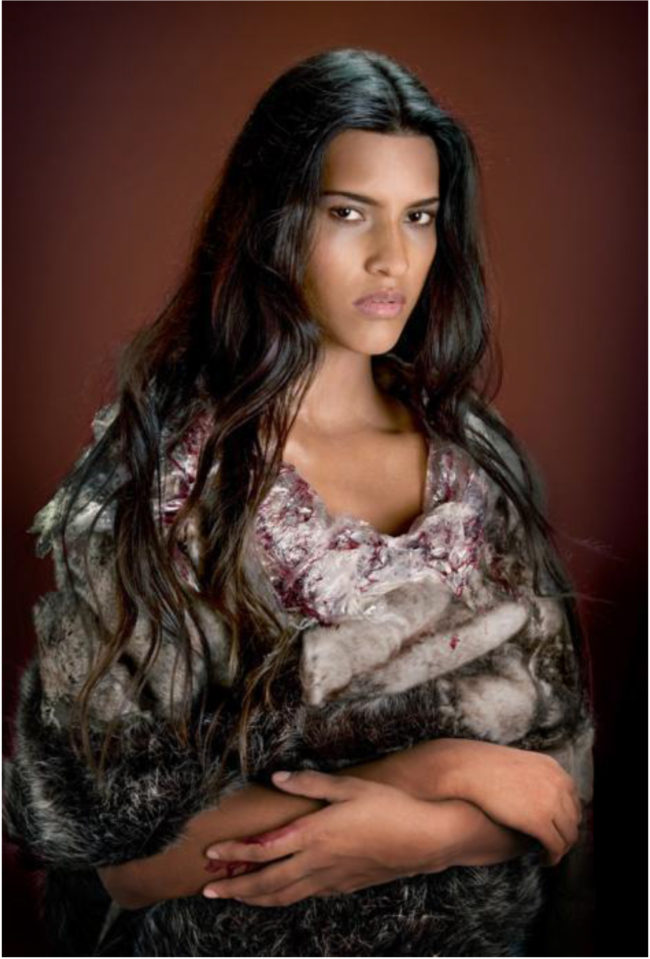

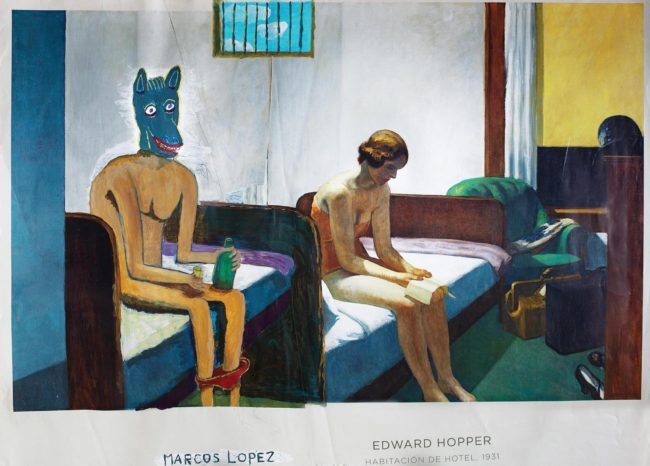

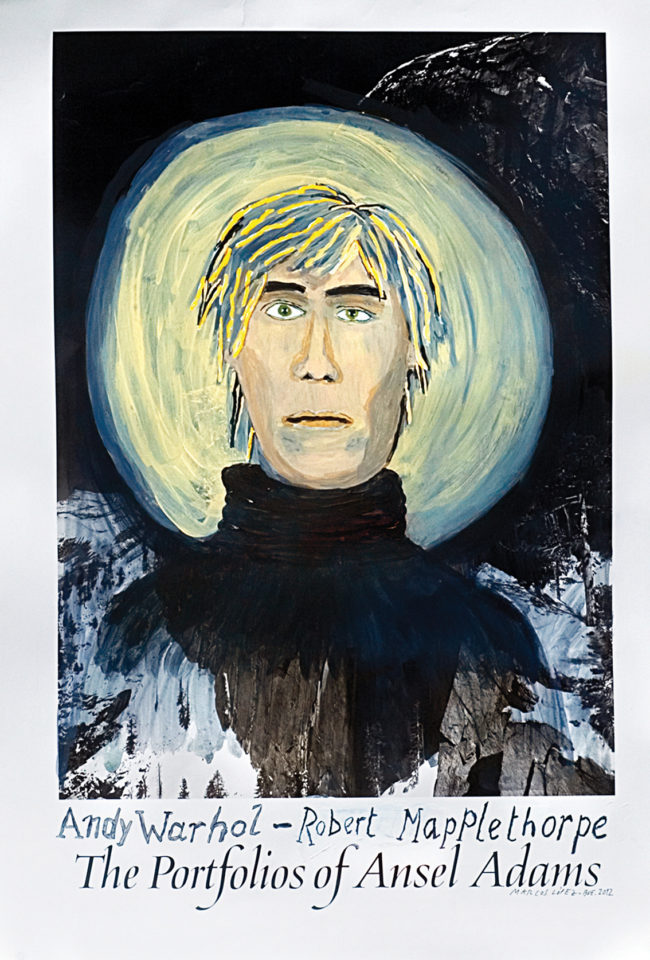

Es una imagen notable. Hay mucho para decir al respecto. En la imagen (documental: no hay montaje en este caso) hay una pared pringosa sobre la que cuelgan unos afiches baratos: hamburguesas a unos pesos, panchos en promo, un pollo al espiedo –dibujado, sin cabeza- moviendo las patas con gracia… Eso es lo que puede verse. Eso y el nombre del local –Parrillón Delivery.com, una fonda de Flores, y el arte de Marcos López coronando todo desde las alturas.

Y es que arriba de este escenario, como si fuera un fresco de Miguel Ángel -un fresco en versión gastada, oleosa: sudamericana- hay una reproducción de Asado en Mendiolaza, tal vez la obra más famosa de Marcos López. En este caso -en esta versión espontánea y profana- ni siquiera está la firma del autor: el dueño de la parrilla se apropió de la imagen y se atrevió a intervenirla con sus propias herramientas: del personaje central de la foto -el escultor Juan Longhini- sale en este caso un globo de diálogo que dice “…a un pasito de la estación!!!”.

Luego de ver esto es muy difícil encontrar un lenguaje -otro- que muestre de mejor forma los alcances y significados de la obra de Marcos López: un artista que pendula entre el Reina Sofía y los parrillones del Gran Buenos Aires, entre los aros de perlas y el chancho con pelo. Parado en el punto exacto que separa -o une- el brillo de las bienales y el polvo infinito de la periferia, Marcos López da muestras de una habilidad intransferible para mezclar texturas y hacerlas formar parte de un solo universo de sentido, o al menos de una única pregunta: ¿De qué está hecha la identidad latinoamericana? ¿De qué carne somos? Esa es -o parece ser- la eterna duda que mueve a Marcos López y que ha terminado transformándolo en aquello que es hoy: uno de los autores más importantes de la fotografía latinoamericana de finales del siglo XX y comienzos del XXI; un exegeta caótico del gen americano; y un hombre que desde hace más de media vida se dedica sólo a dos cosas: leer las tramas del subdesarrollo. Y hacer del aparente caos individual una particular forma de orden y belleza.

*

Marcos López nació en un pueblo del interior de la provincia de Santa Fe, y en el corazón de una familia marcada por la moral católica. Lo que siguió después fue lo esperable: sus padres lo quisieron casado, deportista, universitario, dócil. Y Marcos hizo lo que pudo. Estudió ingeniería y tuvo una novia que le duró diez años. Después dejó todo –la carrera, la novia- y se fue. A Buenos Aires. Una ciudad que en la post dictadura sólo tenía lugar para el exceso.

En Buenos Aires conoció a Liliana Maresca, una figura pivotal dentro del arte contemporáneo argentino y -para Marcos- un Virgilio delicioso en la ciudad del desborde. En muy poco tiempo Marcos quedó sumergido en –y fascinado por- Maresca y sus circunstancias: en su casa –la de Maresca- siempre había mucha gente y la década de los ’80 cumplía con su propia mística: había sexo, había drogas y a veces también había rock. De la mano de esa mujer, Marcos –quien devino una especie de fotógrafo oficial de aquel caserón enloquecido- descubrió todos los mundos que caben en un mundo. Y descubrió también, dentro de ese mapa interminable, qué lugar él quería ocupar.

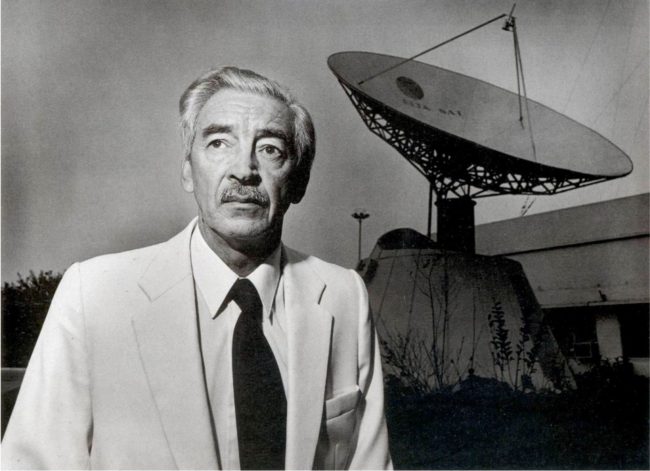

Desde ese momento, Marcos supo que no quería hacer fotografía publicitaria. Que no quería hacer portadas de revistas. Que no quería –al menos en esa primera instancia- ni siquiera ganar dinero. Lo que Marcos quería era que sus imágenes fueran una forma más del arte: que colgaran en museos y se vendieran como cuadros. Para esa fecha inició su primera serie conocida: retratos en blanco y negro tomados entre 1982 y 1992, y publicados en 1993 en su libro Retratos. Allí puede verse el universo dual que atravesaba –y sigue marcando- a Marcos López: por un lado está el exceso de los ’80 en Buenos Aires, y por otro están el recato y los empapelados con flores de Santa Fe.

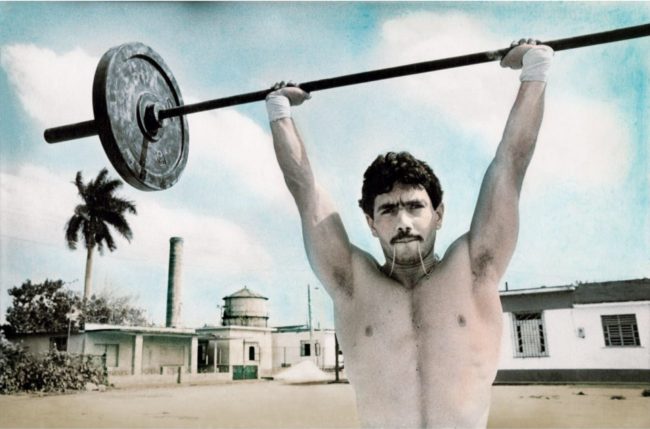

Un año después de la publicación de Retratos, Marcos dio un salto definitivo al color –al que transformó en un fuerte elemento ideológico-, empezó a integrar grupos de estudio y formación junto a otros grandes valores de la fotografía argentina -como Oscar Pintor, Eduardo Grossman, Eduardo Gil, Hellen Zout y Ataúlfo Pérez Aznar- y ganó una beca para estudiar cine en Cuba: se trataba de la Escuela de San Antonio de los Baños, que había sido fundada por Gabriel García Marquez y que –a la manera de la casa de Liliana Maresca- le funcionó como una nueva Babel llena de lenguajes que Marcos se empeñó en desentramar.

Allí, en Cuba, no sólo conoció la diversidad cultural que cabía en América Latina, sino que se acercó por primera vez al interrogante que lo acompañaría desde entonces: de qué textura estaba –y está- hecho el continente latinoamericano. Y de qué manera se podía relatar esa textura.

Como trabajo final de su primer año de escuela, Marcos planteó su propia hipótesis e hizo un vídeo llamado Gardel eterno donde puede verse una manifestación con pancartas de Carlos Gardel frente al teatro Karl Marx. Con esa composición, Marcos pudo nombrar un sentimiento que hasta entonces lo rondaba: la cultura argentina –simbolizada en Gardel- formaba parte de un género más abigarrado y más complejo, que es la identidad latinoamericana (resumida en un nombre fuerte –Marx- del ideario político cubano).

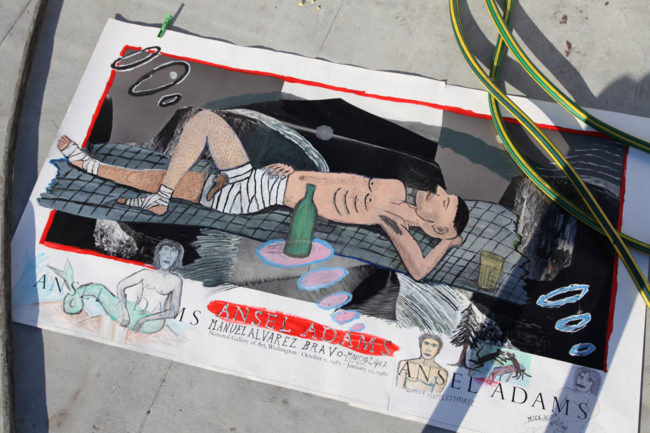

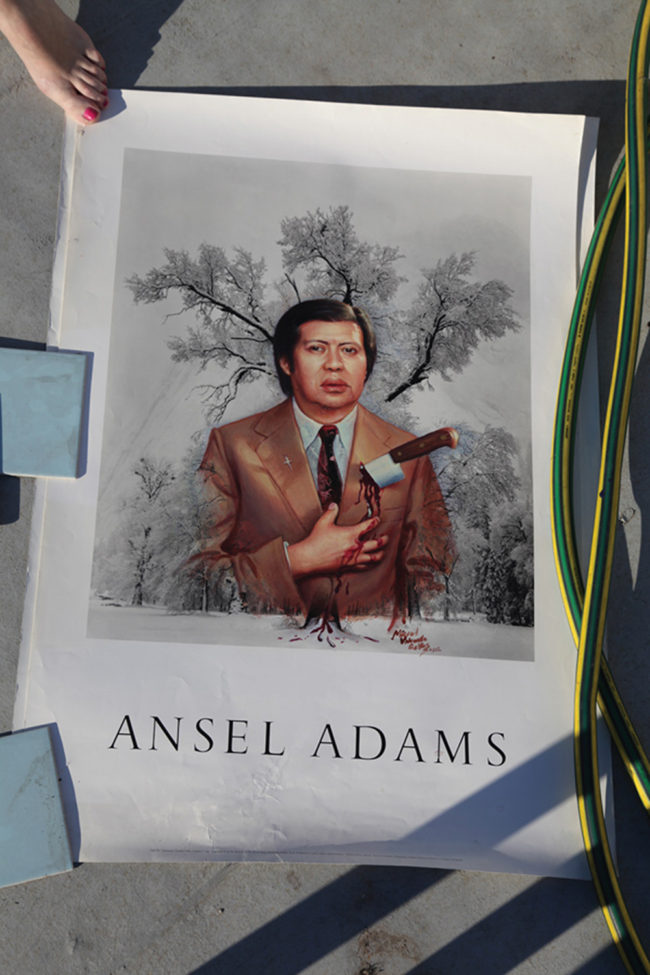

Con los quince minutos de ese vídeo nació el Pop Latino: una estética que hoy es el sello de Marcos López y que mezcla la teatralización de escenas, la saturación de colores vibrantes, el código carnavalesco, la búsqueda del equilibrio en el exceso, y el uso de personas que ya no son individuos -a la manera de la fotografía documental- sino estereotipos que encarnan ideas.

Valiéndose de todos estos elementos Marcos ha logrado retratar, probablemente como ningún otro, las ambivalencias y las sutilezas de un continente y un país que pendulan eternamente entre la algarabía y el salvajismo. Es por eso que, si bien su trabajo no se apoya en la tradición de la fotografía documental, sus imágenes sí son documentos. Documentos del caos.

*

En la casa de Marcos López es posible ver y patear cosas como éstas: globos, bonetes de cumpleaños, esculturas de Perón, Evita y Jemanjá, un avión de American Airlines, un gato de la suerte hecho en China, una pared pintada de azul marino, otra empapelada con flores rosadas, un conejo de madera roja, una sirena de cartón, colores –primarios, secundarios: todos-, murales, próceres pintados en una terraza, un perro. En el Facebook de Marcos López es posible ver cosas como éstas: un Konex de platino interactuando con una calavera, con la foto de una casa en Carlos Paz y con una carpeta de ñandutí paraguayo. Dos adolescentes de la mano, en un baño, vestidos de uniforme de escuela católica y acompañados por un boceto a mano que los desnuda por completo. Un Cristo de León Ferrari montado sobre un avión y rodeado de cosas sobre las que ya ni vale la pena explayarse. Etcétera.

Y luego de ver la casa y el Facebook de Marcos López es posible llegar a la siguiente conclusión: López –menudo, vital, peligroso- tiene el sentido lúdico de los hombres que no maduran nunca. “Todo me resulta tan intenso que siempre me parece un debut, como si fuera un bailarín que zapatea y revolea boleadoras al mismo tiempo, haciendo playback, en un casino de Las Vegas repleto de borrachos que no entienden un carajo por qué bailo como un muñeco empastillado y por qué uso bombachas de gaucho con lentejuelas, botas de charol, sombrero de ala ancha y camisa de seda rosada” dijo Marcos hace unos días en Facebook, jugando con las palabras como si fueran pelotas de circo. Marcos trataba de explicar el nombre de esta exposición: DEBUT Y DESPEDIDA. Y en ese intento siguió con esto: “Como Los Pumas o los All Blacks, o Las Leonas cuando se abrazan todas para cuchichear unas palabras, hacer un pacto secreto, antes del empezar el partido, yo también me fijo un objetivo. Yo me lo digo solo: “Vamos Marcos todavía, sentite La Cautiva a la que le acaban de degollar al marido, sentite el bastonero transexual de la Scola do Samba de Mangueira verde y rosa. El jazmín del patio del vecino. Juan Moreira clavándole el puñal al milicaje. Camilo en la Sierra Maestra. Sentite Jackson Pollock borracho tirando pintura negra como un desaforado hacia la tela blanca. Quemero. Los muchachos birra y faso de la barra de San Telmo. El hombre del cuadro ‘Sin pan y sin trabajo’. La bailarina del cuadro de Berni. La madre modista que la mira”.

Siguió con esto y después –como hace siempre- se fue.

Porque Marcos López siempre habla y se va.

Siempre escribe y se va.

Siempre hace fotos -más bien acciones plásticas- y se va.

Como si hubiera cometido un crimen o un exorcismo, o simplemente un gran, inaudito desorden (o al contrario: como si hubiera ordenado las piezas de un modo tan claro que lacera), Marcos López huye –o eso parece- muerto de salud y de vergüenza.

“Yo soy muy temeroso también. O sea: ya no tomo cerveza los lunes a las cuatro de la mañana con los travestis de Constitución. Si me interesa algo, voy en taxi y miro por la ventana. Y no tomo más alcohol, no tomo drogas, tengo que llevar a mis hijos al colegio. Hay algo de ese chico de provincia pudoroso que sigue totalmente en mí. Ese chico de pudoroso que sale del baño con una toalla para que su mujer no lo vea desnudo, ése también soy yo” dijo tiempo atrás, durante un encuentro en su casa.

Ese día fue posible entender un elemento esencial en Marcos López: el juego permanente entre el exceso y el pudor; el modo infantil, provinciano, del hombre que se anima a todo y que después –cuando ve el resultado- se asusta y se va corriendo, o mira fijo a cámaras y dice: “¿Qué pretende usted de mí?”.

Cabe preguntarse qué esperamos a esta altura de Marcos López. Sobre todo porque hay más de una respuesta posible. En el Reina Sofía, por ejemplo, quieren un autor y quieren Pop Latino. Pero en el parrillón de Flores no quieren autor alguno: quieren su carne. De ahí en más, que un artista satisfaga ambos deseos es un milagro de la inteligencia. O de los santitos –muchos- que Marcos López tiene en su casa.